いま、子どもから青年、親世代から高齢者に至るまでの多世代が、

一人ひとりの 「こども」 に寄り添い、子どもの本質を見つめ「こどもを学ぶ社会」が求められています。

日本こども成育協会は、次代を担う子ども(0 歳~ 10 歳ごろ)の成長と発達を理解し、子ども一人ひとりが、自立した個人としてひとしく健やかに育つことができるよう、

最適な成育環境(人間・空間・時間・情報システム)の構築を目指します。

子どもの成育環境にあるモノやコトを創り出すことを「こども成育デザイン」と呼んでいます。

「育つ子ども」と「育てる大人」の幸福に配慮した「こども成育デザイン」が、

あらゆる産業やコミュニティにおいて、実現するように本協会は、発達心理学および子どもの成育に関する

諸科学の知見に基づいて製品やサービスの開発、人材育成の支援を行います。

現在、本協会では以下の「 3 つの視点」から子どもを学び、成育環境を構築する事業を行っています。

弊協会が、ブランドコンセプトおよびステートメントを監修した

ピジョン株式会社の新ブランド「ピジョンキッズ」がリリースされました。

詳しくは下記のプレスリリース(外部リンク)および、ブランドサイト(外部リンク)をご覧ください。

ーーーー

(下記リリース冒頭文をクリックするとPRタイムスの全文へリンクします)

ーーーー

「ピジョンキッズ」ブランドコンセプトに

監修者としてコメントを寄せています。

【幼児の発達心理の専門家】

沢井 佳子先生

チャイルド・ラボ所長、(一社)日本こども成育協会理事

お茶の水女子大学大学院修了。認知発達支援と視聴覚教育メディアのコンテンツ開発を専門とする。幼児教育番組『ひらけ!ポンキッキ』心理学スタッフとして参画、同じく『こどもちゃんじ』『しまじろうのわお!』などを監修。

幼児期の子どもにとって、“あそび”は重要です。

2才から6才頃までは、大好きなおうちの方のくらしの動作を、ごっこあそびでまねしながら、よく見て、聞いて、考える力を伸ばしてゆくのです。

「やってみたい!」と自由に選んだ挑戦が、よく学ばれて、記憶に残ることは、発達心理学でも確かめられています。あそびを通して「できた!」が生まれる後押しをしてくれるのが、ピジョンキッズです。“くらし”の中に“あそび”をちりばめましょう。

小さな「できた!」に、たくさん出会うくらしは、子どもにも親にも幸せなこと。毎日の生活習慣ができるようになる、というだけではなく、親子の喜びの時間を増やしてくれるブランドだと思います。

詳しくはブランドサイトをご覧ください。

https://pigeon.info/pigeonkids/

弊協会が、ブランドコンセプトおよびステートメントを監修した

ピジョン株式会社の新ブランド「ピジョンキッズ」がリリースされました。

詳しくは下記のプレスリリース(外部リンク)および、ブランドサイト(外部リンク)をご覧ください。

ーーーー

(下記リリース冒頭文をクリックするとPRタイムスの全文へリンクします)

ーーーー

「ピジョンキッズ」ブランドコンセプトに

監修者としてコメントを寄せています。

【幼児の発達心理の専門家】

沢井 佳子先生

チャイルド・ラボ所長、(一社)日本こども成育協会理事

お茶の水女子大学大学院修了。認知発達支援と視聴覚教育メディアのコンテンツ開発を専門とする。幼児教育番組『ひらけ!ポンキッキ』心理学スタッフとして参画、同じく『こどもちゃんじ』『しまじろうのわお!』などを監修。

幼児期の子どもにとって、“あそび”は重要です。

2才から6才頃までは、大好きなおうちの方のくらしの動作を、ごっこあそびでまねしながら、よく見て、聞いて、考える力を伸ばしてゆくのです。

「やってみたい!」と自由に選んだ挑戦が、よく学ばれて、記憶に残ることは、発達心理学でも確かめられています。あそびを通して「できた!」が生まれる後押しをしてくれるのが、ピジョンキッズです。“くらし”の中に“あそび”をちりばめましょう。

小さな「できた!」に、たくさん出会うくらしは、子どもにも親にも幸せなこと。毎日の生活習慣ができるようになる、というだけではなく、親子の喜びの時間を増やしてくれるブランドだと思います。

詳しくはブランドサイトをご覧ください。

https://pigeon.info/pigeonkids/

(この配信のアーカイブはコドモンカレッジに登録した保育園幼稚園さんが視聴できます)

オイシックス・ラ・大地よりお声がけをいただき、

コドモンカレッジの配信セミナーに隅弘子さんが登壇します。

2025年11月11日(火)13時~14時(オンライン配信)

<以下、コドモンカレッジサイト案内より抜粋>

「どうしたら食べてくれるんだろう?」

保育の現場の毎日の給食の時間、子どもの「食」に関する悩みは尽きません。

本研修は、そんな先生方の悩みに寄り添い、子どもの「食べてみよう!」という気持ちを引き出すための具体的なヒントを詰め込みました。

日本こども成育協会「こども成育講座」の「子どもの健康食育」講義を担当する隅弘子先生(管理栄養士)を講師に迎え、子どもの発達段階に合わせたアプローチを分かりやすく解説していただきます。「なぜ食べないのか」という子どもの気持ちを理解することで、子どもの理解も支援の幅も広がるはずです。

さらに、オイシックス・ラ・大地株式会社の清水崇司さまに保育給食の事例をご紹介いただき、子どもたちが思わず手を伸ばす献立の工夫や、楽しい雰囲気づくりの秘訣を学びます。

申し込みはこちら(コドモンカレッジサイト)

https://college.codmon.com/seminar/20251111-2/

当日は誰でも申し込み・視聴ができます。

アーカイブ視聴はは会員登録が必要です。

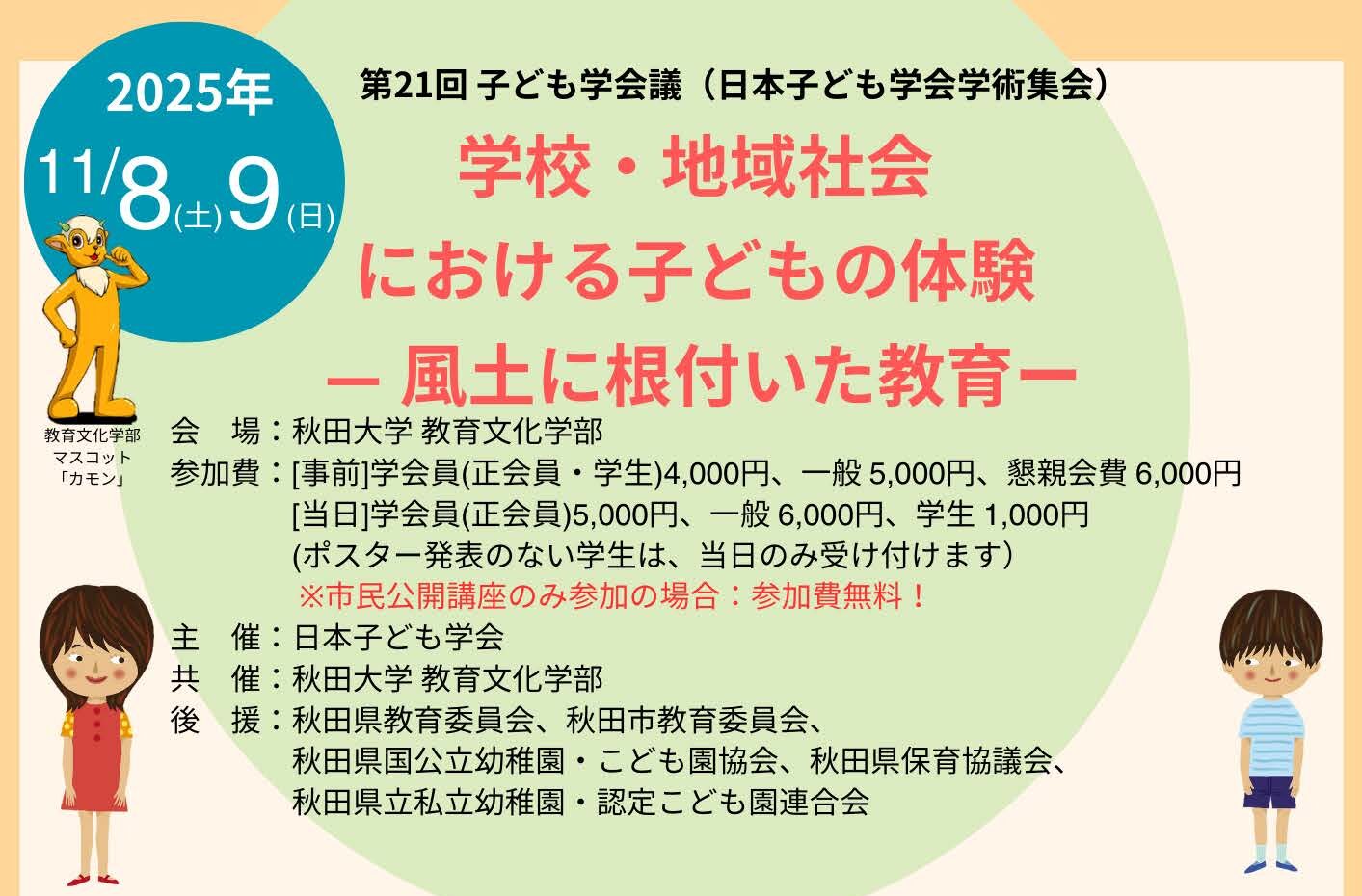

日本こども成育協会が賛助会員として参加している

日本子ども学会が

毎年秋に開催する「こども学会議」。

今年は秋田大学で開催されます。

日程:2025年11月 8日(土) 9日(日)

「子ども学」という領域を切り開き

学際を超えて学び、実践者も集まる場です。

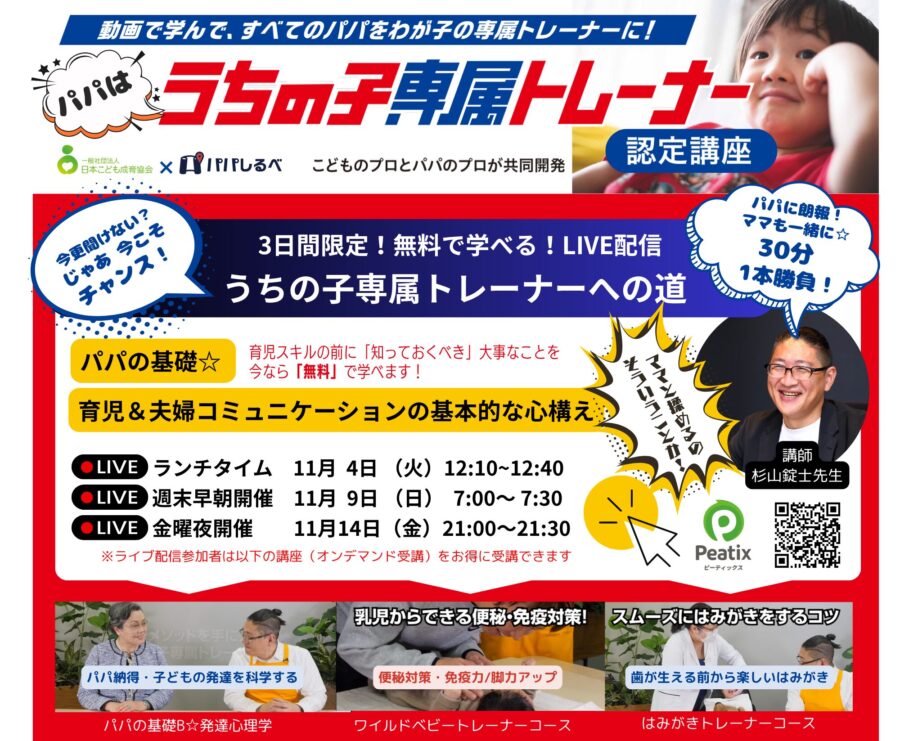

大会長の瀬尾先生は私たちの「こども成育講座」で

「こどもの食行動」の講義を担当くださっている先生です。

ヒトと他の動物との「食」の比較をすることで

人間(主に子ども)の食の発達と行動を詳らかにする講義は

いつも受講者の頭の上に「ひらめき」を

沢山輝かせてくださる先生です。

子ども学に関心をお持ちの方は

この機会にぜひ秋田に集まりましょう!

※参加費が割引となる事前申込は10月10日までです。

※懇親会は、準備の都合上、当日枠はありませんので、

ご参加予定の方は事前申込がお勧めです。

チラシのダウンロードはこちら

https://kodomoseiiku.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/09/poster_21.pdf

こんにちは、歯科衛生士・こども成育インストラクターの宗田香織です。

子どものいる環境でお仕事をされている方から聞いた話です。

子どものスポーツ指導者や親御さんから「飲水」に関わる困りごとの相談が多いそうです

『飲まないで戻って来る子どもがいる』

『水筒の飲み物が減っていない』

子どもに水分摂取(補給)の大切さを指導することの難しさと共に、

スポーツドリンクなど糖分の含まれている飲料とむし歯の関係も伝えなければなりません。

そのうえで、私からは

矯正中のお子さんがいる場合は、給水タイムで気をつけていただきたいポイントがありますよ、とお話ししました。

そこで、今回は

歯科衛生士の視点から特に近年増えている歯科矯正治療中の給水時のポイントについてお伝えします。

私がこどもの頃(30〜40年前)は、歯科矯正治療をすることが珍しく、小中学生の時にはクラスまたは学年に1人いるかいないか…程度でした。

こどもの顎の成長(歯並びの良し悪し)や、歯科の方針(むし歯治療中心か予防中心か)の違いなど、年代ごとに変わってきた日本の歯科医療の特徴もあります。

けれど、同世代の方が大人になってから『若い頃に矯正しておけば良かった。』『親はなんでしてくれなかったのか。』『矯正した方が将来的に健康にも良いって言われたらやっていたのに。』とお話しされる方も多いのも実状です。

もちろん、全ての方に矯正治療が必要なわけでは無いこと、どんな治療にも必ずリスクやデメリットがあることも考慮して、まずはよく相談することが大切ですが、

私がこどもの頃と比べると歯科矯正をすることに対しての患者さんのハードルは低くなったと感じます。

子どもの歯科矯正治療にはいくつか種類があります。

①ステージの違い

・小児における主に顎骨の成長を促す矯正治療

・乳歯と永久歯の生え替わりの時期〜永久歯が生えてから歯並びを改善する矯正治療

②器具の種類

・マウスピースタイプ

・ワイヤータイプ

その他にも様々な歯科矯正治療の方法や器具があります。

歯科矯正治療に必要なレントゲン・歯列模型・3Dスキャンなどの検査や資料からどんな矯正がどのタイミングで必要かを精査します。

成人の方でワイヤー矯正をしている場合は

“歯みがきがしにくそう”

“食べ物があちこちに詰まってむし歯になりやすそう”

と、イメージがしやすい分、食べ物の選択や食べ方に気を使ったり歯みがきを丁寧にしたりするなど口腔ケアの意識が高まります。

しかし、子どもはそのように連想するのが難しく、周りの大人のサポートが重要です。

また、飲み物の種類については見落としやすいものです。

特にスポーツ時や熱中症対策の給水として糖分が含まれている飲み物を頻繁に摂取すると、むし歯のリスクがぐっと上がってしまうことは盲点になりがちです。

ワイヤー矯正だけでなくマウスピース矯正でも甘い飲み物とむし歯の関係は考慮しないといけません。

マウスピース矯正は自分で好きなタイミングで着脱ができる事と目立たないという利点からこどもから大人まで多く取り入れられます。

食事の時はマウスピースを外しますが、

水分ならマウスピースをしたまま摂取できます。

クリニックでは、糖分が含まれる飲み物を「マウスピースをしたまま」摂取しないように指導をします。

理由は、マウスピースと歯の隙間に甘い飲み物が入り込み長時間密着すること。

そこで、むし歯を作る細菌が繁殖し酸を出すことで歯の脱灰(溶かされる)が起こるからです。つまり、むし歯のリスクが上がります。

また、スポーツドリンクや果汁には酸が含まれていることが殆どで、これにより酸蝕症(さんしょくしょう:酸により歯が溶けること)になることもあります。

“では、マウスピースを外して飲んで、またすぐ付ければ良いですか?”

という質問もよくありますが、

甘い飲み物が口の中に残っているので、そのままマウスピースを付けずに必ず「水で」うがいをするようにお伝えしたり、水分摂取そのものを「水」にするように提案したりします。

子どもの健康を考えて行う水分摂取。

子どもの口腔環境に注目して「ひとりひとりの状況」に合わせた指導を心掛けたいものです。

<当記事執筆者プロフィール>

宗田 香織(歯科衛生士)

1996年 東京都歯科医師会附属歯科衛生士専門学校を卒業後一般歯科や審美・矯正歯科などにて勤務。

2000年 Dr岡本・Dr竹内よりスウェーデン歯周病学を学び、歯周治療・メンテナンス・

インプラント予防管理を中心に歯科クリニックに勤務。

2018年10月よりこども成育インストラクター〈食専科〉アンバサダーとしても活動中。

こんにちは!理事の大塚千夏子です。

前回に引き続き

山形県鶴岡市にある屋内遊戯施設KIDS DOME SORAI訪問のレポートです。

アクティブな「アソビバ」から階下へ進むと

「ツクルバ」があります。

目の前に広がる工作スペースを囲むように素材のラックがきれいに並んでいます。

道具もいろいろ

素材もいろいろ

これから何つくろう?と思わず考えをめぐらしてしまいます。

平日の午前中で子どもは少ない時間帯でしたが

工具を見ながら

「これでこうしたら作れるんじゃない?」と思案している小学生親子や

「粘土をかしてください!」とカウンターでカラーの粘土を受け取る幼児親子など、

親と子でここでの時間を楽しむす姿が見えました。

フロアを囲む壁面を眺めながら「いい!」と思う仕掛けがありました。

コンテナの中に

木くずや紙管、木っ端、色のついた段ボールの切れ端、布、タイル、卵のパック、いろいろな形の透明素材などがあれこれ集めてあるエリアがありました。

ふと見上げると「発明のモト」と書かれた貼り紙。

そして、企業のロゴが書かれていました。

ここは、この施設を応援する地元企業が普段なら廃棄する「つかえるそざい」を提供しているエリアです。

「リサイクル」という文脈ではなく

「これでナニつくる?」と素材が語りかけてくる仕掛けは

まっさらな素材以上に謎解きをするような楽しさがにじみだしています。

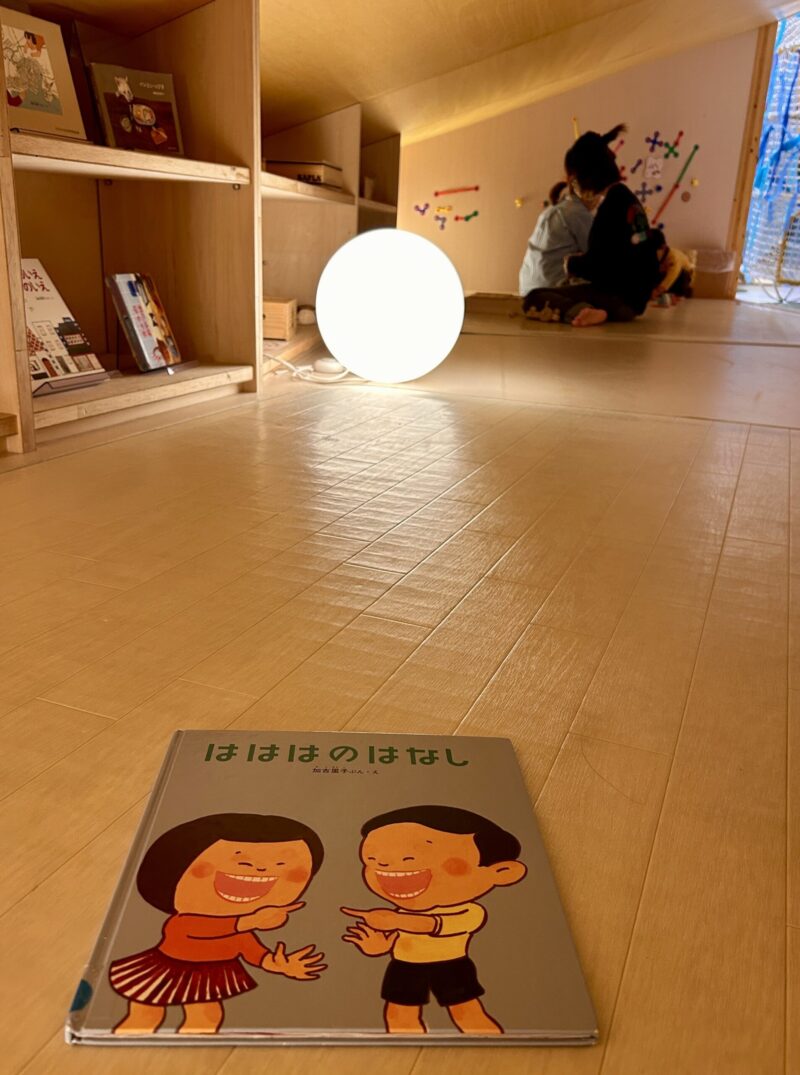

もうひとつは、道具や素材の並ぶ壁面にしつらえられた本棚。

子どもの空間らしい絵本や図鑑が並んでいるのだと思って近づいてみると…

親子であそべる「おりがみ」/ サイエンス大図鑑 / 世界で一番美しい分子図鑑…

書店では決して同じレイヤーに、並ばない本がさりげなく意図をもって並んでいる。

子どもを子ども扱いしない姿勢を感じるキュレーションの力を感じました。

どんなに難しいことでも、手に取って目にする機会があれば、子どもの興味関心を引き起こすきっかけになり、

「まだ早い」などという大人の忖度は無粋であると語りかけられているようでした。

この地に根差して発展した荻生徂徠の「徂徠学」の

「古い時代の辞句や文章を直接読む」という姿勢がここにもしっかりと根差していることがうかがえました。

今日は何しよう?

と思った時に、

ここに来れば「何かが始まる」

そんなスタート地点になる「場」であると感じました。

一度目的地に据えて訪れてみることをお勧めします。

ーーーーーーー

KIDS DOME SORAI (キッズドームソライ)

山形県鶴岡市北京田字下鳥ノ巣6-1

https://www.sorai.shonai.inc/

見学可能・土日祝の子どもの利用は予約をお勧めします。

ーーーーーーー

こんにちは!理事の大塚千夏子です。

先週、ご縁をいただき

協会理事の沢井佳子先生と山形の鶴岡を訪問しました。

田んぼの真ん中にあるホテルSUIDEN TERRASSE に宿泊し

翌日はすぐ隣にある屋内遊戯施設KIDS DOME SORAIへ。

田んぼにUFOが降り立ったかのような平たいドーム型の建築は

その景色を見ただけでもワクワクします。

※上の写真はKIDS DOME SORAIのHPより引用

館内に入り受付をして靴を脱いで中へ。

まずは「アソビバ」へ。

スロープを上ると…

大人も駆け出したくなるような大きな空間に圧倒されます。

(当ブログトップ画像参照)

水平垂直がほとんどない傾斜と曲線で構成されて

それだけで「めまい」の楽しさが湧き出してきます。

子どもは素足で、トコトコと傾斜面を軽快にすすみ

大人は、靴下と自重で斜めに流れて足元がおぼつかず

子どもに先導されるように空間に吸い込まれていきます。

雪国だからこその全天候型の遊戯施設。

ただ、雪と風をしのぐためだけでなく、

野原や田んぼでの遊びに遜色のない仕掛けが随所にありました。

・見上げる、見渡す、見下ろす、覗く

・きょろきょろと探索する

・隙間に発見がある

・登る、滑る、渡る、漕ぐ、鳴らす、揺れる

・本に出合う

・あなぐらにこもる

・アートになる

随所にちりばめられた

アクティブ遊びへの誘いと

隙間や裏にある探求への引き込みは

この館のコンセプトが確かに行き渡った空間と「しかけ」によって実現されていました。

思わず遊んでしまった記録をいくつか。

「Sorai」という施設名の由来を聞けば

鶴岡のある庄内藩で用いられた儒学の提唱者、荻生徂徠による体系化された学問「徂徠学」の「徂徠(そらい)」にあるとのこと。

“古い辞句や文章を直接続むことによって、後世の註釈にとらわれずに孔子の教えを直接研究しようとする学問”

“天性の能力や自主性を重んじた教育方針が特徴”

SORAIには「アソビバ」と「ツクルバ」の2つのゾーンがあり、

そのどちらも、大人が「こーしなさい」「あーしなさい」と与えるのではなく

「子どもが自ら動き出す」

「探索して発見する」

「考えて創り出す」

「協力してさらに面白くする」

ことを尊重していることがうかがえます。

あぁ、自分が子どもだったなら、

かばんも上着も靴下もほっぽりなげて、

この空間であれこれ転がりまわりたい!

あの穴倉にこもりたい!

と、ムズムズしっぱなしでした。

次回は「ツクルバ」のレポートをお届けします。

ーーーーーーー

KIDS DOME SORAI (キッズドームソライ)

山形県鶴岡市北京田字下鳥ノ巣6-1

https://www.sorai.shonai.inc/

見学可能・土日祝の子どもの利用は予約をお勧めします。

ーーーーーーー

こんにちは!日本こども成育協会フェローの所真里子です。

子どもの安全の専門家として研究を進める傍ら

事故防止のための監修、コラム執筆を行っています。

これから年末にかけて、

子ども会のようなお子さんが集まるパーティ、

お子さんのいるファミリーが集まる行事やイベントが

多く開かれる時期になります。

お子さんたちのために

クイズやゲームの景品、参加賞のプレゼント等を

ご用意することも多いのではないでしょうか。

予算や個数などの制限はありますが、

購入する前に確認してほしいことがあります。

一般に、おもちゃ・玩具は子どものためのもの。

しかし、残念ながら「安全なもの」とは限りません。

玩具の安全基準(ST)がありますが、STマークがない玩具はたくさんあります。

また、小さいお子さん向けに見えるけれど「対象年齢6歳以上」と表示されているものもあります。

おもちゃ・玩具には、対象年齢が表示されています。

対象年齢には、安全面(安全に使える目安)と、発達面(遊びやすさや学びの目安)の

2つの意味があります。

対象年齢が合ったものを使わないと、

事故やケガが起きる可能性があるだけでなく、発達の面でも適していません。

参考:「子どもの発育段階において与える相応しい玩具の年齢別、種類別の対応表」(日本玩具協会)

https://www.toys.or.jp/st/pdf/st_kodomo_hatsuiku_nenrei_toy.pdf

何でも口に入れやすい2歳頃までは誤嚥誤嚥による窒息等のおそれがあるため

小さな部品、球形のものは要注意。

そのため、3歳未満を対象にしたおもちゃ・玩具の安全基準は

厳しく設定されています。

いっぽう、対象年齢が3歳以上になると安全基準がだいぶ緩くなり、

小さな部品やとがった部分のあるおもちゃ・玩具になります。

安全基準を満たすためにはコストもかかりますから、

景品用等、価格が安いものは対象年齢3歳以上のものが多い印象です。

お子さんが喜びそうなネーミングやパッケージのおもちゃ・玩具はたくさんあります。

景品やプレゼントなので見た目も大切ですが、

お子さんに差し上げる場合は表示も確認してください。

ネットで販売しているものには対象年齢が明記していないものもあります。

念のため、販売元に問い合わせをしてから購入することをお勧めします。

「安心してプレゼントできるもの」

を選んでくださいね。

*******

日本こども成育協会では、子ども向けイベント、ワークショップ、施設等の「安全の確認」に取り組んでいます。ご相談等はこちらまでご連絡ください。https://kodomoseiiku.jp/contact/

<執筆者プロフィール>

所真里子(ところ まりこ):子ども製品・保育の安全

【専門分野】

子どもの安全(製品安全、リスクマネジメント、事故予防)

日本子ども学会常任理事

製品安全対策優良企業表彰(経済産業省)審査委員

ISOガイド50(子どもの安全)JIS化委員

【略歴】

ベネッセコーポレーションに20年以上勤め、教材編集、子ども研究、知育玩具や通販

商品の事故事例分析や安全基準づくりに取り組む。在職中に日本女子大学大学院で子ど

もの事故予防を研究。

2013年保育の安全研究・教育センター設立に参加。2021年4月~2025年3月まで、消費

者庁政策調査員として、教育・保育施設、放課後児童クラブ、障害福祉施設、介護施設

等から提出される重大事故報告書(約2500件/年)の調査及び照会業務に従事。

現在は子どもの安全の専門家として、研修講師、保護者への安全講習、製品安全行政

の委員、企業へのアドバイス等を行っている。

<著書>

『イラストで学ぶ 保育者のための「ハザード」教室

~子どもの「危ない!」の見つけ方・伝え方~』(ぎょうせい)

今日はハロウィーンですね!

街にはオレンジと黒、やオバケの装飾に溢れ、子どもたちもいろいろな衣装を楽しんでいます。

食卓にはカボチャのメニューが登場して、これを機会にカボチャが好きになる子どももいることでしょう。

こうした季節イベントは「食育」の機会になります。

けれど、毎日の食事こそが本当の「食育」の舞台であることをお伝えしたいと思います。

理事の大塚千夏子です。

先日、オイシックス・ラ・大地株式会社様に声がけいただき、

コドモンカレッジのオンライン配信セミナーの収録をご一緒しました。

オイシックス・ラ・大地の保育給食事業を推進する清水崇司氏より

園からの食のお悩みに答える内容にしたいというリクエストがあり、

私たちの食専科ディレクターであり、管理栄養士の隅弘子先生にお話しいただきました。

その内容をこちらで少し紹介します。

「好き嫌いが多くて困る」

「つい時間を気にして急いで食べさせてしまう」

「保育園では食べるのに、家では一口も進まない」

「どうしたら、食べてくれるのだろう」——。

園でも家庭でも、子どもの食にまつわる悩みは尽きません。

大人は子どもの成長を願い、その一心で工夫を重ねています。

けれどときに、その「食べてほしい」という気持ちが、子どもが本来もっているはずの “食べるって楽しい” という気持ちの芽を、知らず知らずのうちに小さくしてしまうことがあるのです。

たとえば、ピーマンや葉物野菜を頑なに拒否する子がいます。

苦味や酸味は、人が本能的に避けやすい味。安全のために備わっている反応です。

「嫌い」には必ず理由があり、それは 順調な発達・成長の証 でもあります。

その視点を大人が持つと、叱責よりも観察や理解が増えていきます。

また「保育園では食べるのに、家では全然ダメ」というご相談にどう答えたら?という園スタッフの方のお悩みもよく聞きます。

食材・献立だけに注目していると見落としがちな視点があります。

ご家庭と園とで何が違うのだろう?を保護者と一緒に考えることの大切さと、探り方のヒントを配信ではお話ししています。

隅先生が強調してお話ししたのは「楽しい体験」としての食です。

強制された一口は、たとえ栄養がとれても「イヤな記憶」を刻みます。

反対に「今日はにおいだけだね」「触ってみる?」「一緒に運んでくれてうれしいな」といった、食材とのポジティブな出会いが積み重なると、食べる勇気が湧いてきます。

「食べなくても いい関わり」ができるかどうか。

そこが園の腕の見せ所ですね。

オイシックス・ラ・大地の清水さんからは、五感をひらく演出の大切さをお話しいただきました。

隅先生からは、

味わうだけでなく「目で見る」「触る」「においをかぐ」「音を聞く」など、五感すべてを使って楽しむ例が出され、今すぐやってみたくなるようなお話でした。

「食べるって楽しい」

そのシンプルな気持ちを守ることこそ、幼児期の食育の本質です。

イベント的な「食育」だけでなく、毎日の小さな工夫の積み重ねが、子どもの食の未来を大きく変えます。

大人が少し見方を変えるだけで、子どもの食卓には新しい光が差します。

その変化を支えるヒントが、今回の配信にはたくさん詰まっていますので、ぜひご覧になってみてください。

配信開始:11月11日(火)13時~14時

配信先:コドモンカレッジ

出演:清水(オイシックス・ラ・大地) × 隅 弘子(管理栄養士/日本こども成育協会 食専科ディレクター)

詳しい視聴方法は、コドモンカレッジのページをご確認ください。

https://college.codmon.com/seminar/20251111-2/

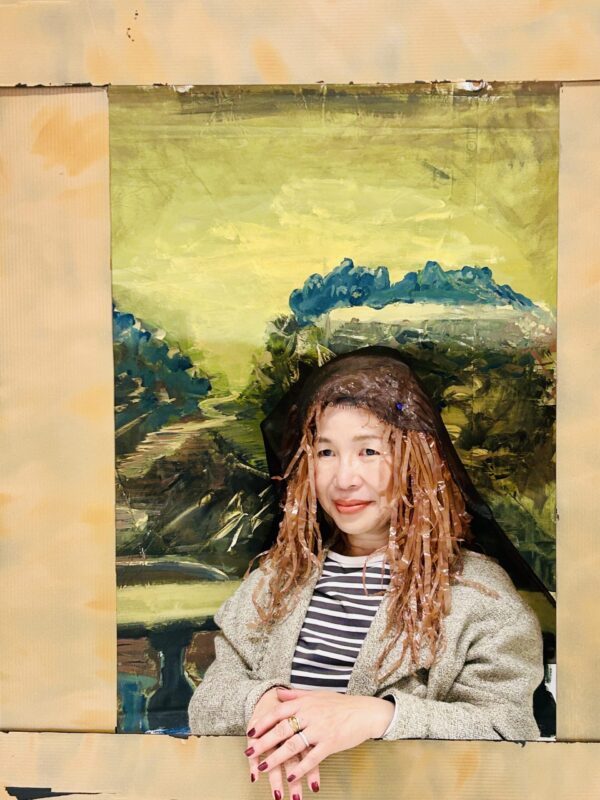

登壇者プロフィール(写真左)

健康食育・小児栄養:隅弘子 HIROKO SUMI

【専門分野】

管理栄養士/母子栄養指導士一般社団法人日本健康食育協会 健康食育シニアマスター一般社団法人母子栄養協会妊産婦食・幼児食・学童食アドバイザー認定講師保育士等キャリアアップ研修講師「食育・アレルギー対応」保育士・栄養士養成校非常勤講師 教科担当:「子どもの食と栄養」「食育実践」「食育調理」一般社団法人日本こども成育協会 食専科ディレクター

【略歴】

mamaful(子育てが楽しめる支援をいっぱいに)を屋号に乳幼児を育てる保護者支援を中心に活動している。

都内子育て支援施設内での食事相談・離乳食教室の開催をはじめとして各種講座の講演や企画を行う。

子育て支援サイトや保育士求人サイト内でのコラム記事協力を行う。

【開催講座及び連載記事紹介】

ミキハウス×ベビーカレンダープレママ・プレパパセミナー

『3色食品群を味方にする』講座(東京都中央区、大和市)

「絵本の中の食べ物を作ろう!絵本再現講座」(大和市)

児童福祉施設スタッフ向け講演会(仙台市、草加市など)

子育て支援者養成講座担当(川崎市多摩区、中原区)

「子どもの栄養」(児童育成協会)への連載執筆 など

こんにちは、

歯科衛生士・こども成育インストラクターの宗田香織です。

長く暑い夏が終わり、朝晩は気温がぐっと低くなり秋めいてきました。

外での活動がしやすい気候となりスポーツや行楽にも良い季節柄、

真夏の熱中症対策に用いたスポーツドリンクを引き続き飲む機会が

多くなるのではないでしょうか。

そこで今回のブログではスポーツドリンクとむし歯予防の

両立についてお伝えします。

スポーツドリンクは激しい運動をする時、酷暑での外出、体調不良等で食欲低下時などに

・水分

・電解質

・エネルギー(糖分)

この3つを補給することを目的として作られています。

飲みやすくするため糖分の割合が高い商品が多く、

市販のスポーツドリンク500mlペットボトルに含まれる糖質は20〜40gで、なんと、角砂糖 約10個分 にもなる量です。

そのため、

体調が良く毎日の食事で十分栄養素が摂れているのに、水分補給の目的でスポーツドリンクを摂取すると糖分の過剰摂取に繋がります。

気温が高くなる前の時期から熱中症の予防として飲み始めると、日常的にスポーツドリンクを飲む習慣がついてしまい、年間を通してダラダラと摂取することになり兼ねません。

さっぱりとしているフレーバーではありますが、糖質は多く、口腔内環境を悪くさせる要因になり、むし歯のリスクが高まるという懸念があります。

“水替わりに飲む”のは避けるようにしましょう。

どんな時に何を飲んだら良いか?

シチュエーション毎におすすめの飲み物の例を挙げてみましょう。

■激しい運動時、猛暑や酷暑での外出時

→スポーツドリンク

水分・電解質・エネルギーを補給する

■軽い運動時、日常生活

→水やお茶

水分補給を目的として、電解質やエネルギーは食事から摂るようにする

■熱中症の初期症状がみられる時

→経口補水液

スポーツドリンクより塩分・カリウムが豊富で糖質が少ない

身体への吸収が早い

スポーツドリンクには大量の糖分が含まれていることと併せて、運動時は、口にする回数が多くなり、むし歯のリスクが高まります。

スポーツ・外遊びなどの運動で活動量が増えたときに上手に取り入れながら下記のポイントに気を付けてケアをしましょう。

——————————

◎スポーツドリンクを飲んだ後はぶくぶくうがい

→口の中にスポーツドリンクが残らないようにする

◎激しい運動時以外の水分摂取は水やお茶にする

◎食事で十分な栄養摂取を心がける

◎液体が入りこみやすい歯と歯の隙間に注目しよう

→歯みがき時、歯ブラシだけではなくワンタフトブラシやフロスなどで噛み合わせの面や歯と歯の間の細かいところまで良く磨く

◎フッ素入りの歯磨剤(歯みがき粉)やフッ素ジェルで歯質の強化をする

◎定期的に歯科医院を受診して歯科医師・歯科衛生士に点検とクリーニングをしてもらう

——————————

スポーツや行楽に良い季節となりました。

水分補給と口腔ケアの関わりに着目しながら、園でも、家族でも、健康・健口にお過ごしください。

<当記事執筆者プロフィール>

宗田 香織(歯科衛生士)

1996年 東京都歯科医師会附属歯科衛生士専門学校を卒業後一般歯科や審美・矯正歯科などにて勤務。

2000年 Dr岡本・Dr竹内よりスウェーデン歯周病学を学び、歯周治療・メンテナンス・

インプラント予防管理を中心に歯科クリニックに勤務。

2018年10月よりこども成育インストラクター〈食専科〉アンバサダーとしても活動中。

こどもの心理発達と行動を7つの領域から観察することで、それぞろえの領域で「今できていること」と「これからできること」を見つけ、こどもの状や胃や個性に合わせた適切なコミュニケーションを生み出すことができます。

この講座では「こどもの今」を多角的に観察するためのアプローチをお伝えします。